说点什么吧~

宋代

在当时,程朱理学已居于统治地位,在“存天理、去人欲”的思想支配下,人们的美学观点也相应变化。整个社会舆论主张服饰不宜过分华丽,而应崇尚简朴。尤其是妇女服饰“惟务洁净,不可异众”。各朝皇帝也三申五令,多次申饬服饰“务从简朴”、“不得奢潜”。宋代衣冠服饰并没有承袭,唐代女装的服饰风貌,给人以质朴、洁净和自然之感。当然了这个也不是一个绝对的。在宋代后期的时候由于社会的进步和纺织业的发展,宋朝的权贵阶层为了追求华丽的服饰,也有很多的各种的形式的表现,使得宋朝统治者对于服装的禁令很难维持到底。所以宋代服饰也有其绚丽多彩的一面。

男子服饰

日常服饰

宋代男子所穿“衫”的质料有绸、缎、纱、罗;颜色有白、青、皂(黑)、杏黄、茶褐等。

从材质上,讲有布衫和罗衫;从功能上讲,外穿宽大的叫凉衫,内用的叫汗衫;从色彩上讲,白色的叫“白衫”,深紫料的叫“紫衫”。由于凉衫大多以淡紫色为主,故宋考宗时曾规定以凉衫为吊丧之服。宋代服饰,以存古风为尚,其式样以交领或对襟。有深色缘边的宽身大袖袍衫为主,如襕衫、直裰、鹤氅等。

帝王服制

宋初的服饰制度承袭五代旧规,后循唐制。订上自皇帝太子、诸王以及各级品官,下及于吏庶等服饰制度,议论繁多,而且的修订了达二十七次之多。其间以北宋初期太祖朝及仁宗景佑二年、神宗元丰四年、徽宗大观四年和政和年间颁布的关于服饰的法律是比较严格。宋代服制规定:官服可分为祭服、朝服、公服和时服等。除祭祀朝会之外,百官公服为袍衫,并以颜色区别等级。其制有紫、绯、朱、绿、青不等。与前代叙述群臣冠服时大多采用“以冠统服”的模式不同,自宋代开始变为以“服为纲”模式。虞服制规定:

宋代天子之服有七种。大裘冕、衮冕、通天冠、绛纱袍然后履袍、衫袍、窄袍还有御阅服,

这七种服装。

在那个宋代服饰制度里面的有一个比较显著的特征;一个是带展角的幞头,还有一个是方形曲领。这个方形曲领是套在朝服交领之外的一个装饰,是宋代朝服最显著的特征之一。

宋代的方心曲领为上为圆形,下缀二寸方框,其意在附会天圆地方之说。宋代官服上的“方心曲领”为当时人对古代文献中“曲袷”、“方领”、“曲领”混杂的臆测之作,意在遵古,但非古制,所以它是想象出来的;

在宋代官员,宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度。有资格穿紫、绯色公服的官员都须在

腰间佩挂“鱼袋”,袋内装有金、银、铜制成的鱼,以区别官品。

道袍

唐代以后,道袍取代深衣,成为士人阶层最重要日常服装。宋代道袍多以素布为之,

两侧没有开衩。

明代士大

夫阶层穿道袍的人更多。明代道袍可以绫罗绸缎为之,各种材质都有。单、夹、绒、棉各惟其时,通常采用大襟、交领,两袖宽博,下长过膝,衣缘四周镶有黑边,两侧开叉的这种形式。

直裰

与道袍极为相似的直裰,它是由中襌演变而来。最初是作多为僧人穿着,宋代及以后成为汉族男子的常服。最初多用作僧人和道士之服。在当时文人中也有穿直裰的,只是在世人眼中

,这种服装仍为僧侣之服。

明代直裰无摆,也没有袖口 衣襟的缘饰。

鹤氅

鹤氅是一种斗篷、披风之类的御寒长外衣。在中国的传统文化中,驾鹤升天就是羽化成仙的意思。因此,鹤氅也称“神仙道士衣”。戏曲舞台上,凡穿鹤氅的人物多为仙人、道士,

手中必拿羽毛扇。鹤氅二字在晋代就有。

最初,鹤氅只是一块用仙鹤羽毛做的披肩。宋代之后,鹤氅在士大夫们流行。表现为大袖,两侧开衩的直领罩衫。

膝裤

从史书记载来看,两宋时期的男女,不分尊卑,都穿膝裤。

宋代的裤子质料以纱、罗、绢、绸、绮、绫为多,并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰

裤色以驼黄、棕、褐为主色。平民劳作时着裤质地比较粗劣。

吊敦

当时,因北方大片土地沦为女真族贵族统治领地,服饰文化也因其政治,和经济因素而发生相互影响。

当时的那个服装,就是经常会穿一些,北方民族的服饰。北宋的京师洛阳,有许多人穿契丹的服装式样。由于辽、宋对敌,故宋庆历八年和天圣三年曾下令禁止百姓穿契丹服,士庶不得穿黑褐地,白花衣服及蓝、黄、紫地撮晕花样,这都是契丹人的服饰式样。妇女不得穿铜绿、兔褐之类,不得将白色、褐色毛段、作为这个服装,并禁穿吊敦(袜裤)。

所谓“吊敦”,是一种只有两条裤管的内裤。“吊敦”上沿呈内低外高形态,与人体腿部形态吻合其裤腿上部有长带,将其系于膝盖下部。

职业服装

无论是古代和现代,中国和西方,以服饰标明穿者的社会职业。是一种普遍存在的现象。与个性表现那种自由随意相比,服装的职业标识类别功能,往往作为一种社会规范,具有一定的强制性、早在中国的汉代,就开始有以服饰标明职业的规定。如汉代平民男子头上所戴巾帻,色彩就是明显的职业标识。车夫戴红色,轿夫戴黄色,厨师为绿色,官奴为青色。到了宋代时期呢,由于城镇经济的繁荣,专门从事某一具体行业的人群日益增多,职业服装更显出服饰社会化的必要性。在孟元老《东京梦华录》中清楚记载,当时士农工商诸行要穿着不同行业的服装。

女子服饰

宋代妇女的日常服饰

有大袖衫、背子、半臂、袄、襦、抹胸、裙、裤等,衣服都在领边、袖边、大襟边腰部和下摆部位镶有用印金、刺绣和彩绘工艺绣绘的牡丹、山茶、梅花和百合等装饰图案的缘饰。

背子

在宋代女子服饰中以背子最具特色。它是宋代最有特点的服饰,它是宋代男女皆穿,尤盛行于女服之中的一种服式。一直流传至明代。

关于背子的名称的来源,有人认为背子本是婢妾之服。因为婢妾一般都倚立于主妇的背后,

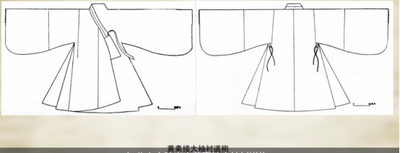

故称为“背子”。从袖子的造型来看,宋代背子有大(宽)袖背子和窄袖背子之分。宋代背子,多以花边在衣襟、袖口和两腋,侧缝处作缘饰,时称“领抹”。

宋代男子穿着的背子为长袖,腋下开胯。即衣服前后襟不缝合,且在腋下侧缝缀。缝缀有带子垂而不结仅作装饰,意义是模仿古代中单(内衣)交带的形式,表示“好古存旧”。

南宋背子长短不等,长度大多过膝,最长可至足踝部、

袄

袄是在襦的基础上演变而来的一种服式,起初常与短襦混称,或合二为一,叫做“襦袄”。

随着穿着者的增多,袄的含意日益明确。凡长及腰际的短衣,仍称为“襦”。比襦为长、比袍为短的衣服,则称为“袄”。袄多用作秋冬之服,常以厚实的织物为之。内缀衬里,故有“夹袄”之称。也有在其中蓄以绵絮者,俗称“绵袄”。袄的款式以对襟为多,很少用大襟的形式。袖子也以窄式为主,便于保暖、唐宋以来,不分男女均可穿用。由于受少数民族服饰的影响,宋代袄、襦的衣襟都可以左右开。

宋代妇女下身多穿裙和裤两种服饰、宋代女裙多存唐代遗制,时兴“石榴”、“千褶”“百迭”等名目。言“千褶”者,为细裥女裙、千褶裙衣长托地,以五色轻纱为之,周身折裥,裥多而密,故谓之名。所谓“百迭”裙者,用料六幅、八幅至十二幅不等,中施加细裥。宋代妇女流行“旋裙”,一种前后开衩的裙子,乘骑方便。最初多用于妓女,后流传开来。宋理宗时,宫廷嫔妃时兴穿一种前后相掩(不缝合)的裙式,因走起路来裙裾扫地,被称为“赶上裙”。与上身穿的衫一样,宋代女裙也流行使用轻薄质料,时有“薄罗衫子薄罗裙”之称。

宋代女子,常在裙子中间,挂上一根用丝带编成的飘带,中间打环结,串一个玉制的圆环玉佩,被称为“玉环绶”或“宫绦”,用来压住裙幅、

此外,宋代妇女还常用腹围即在腰间围腰的帛巾以鹅黄色为尚时称“腰上黄”

开裆裤

在宋代,据《老学庵笔记》记载,宋代裤子有合裆也有开档的。但是,在宋代的时候这个开裆裤来看并不少见。

宋代有两个比较重要的主题

一个是四季花,一个是一年景。

所谓“四季花”应与“四时冠花”一样,都是指根植于农耕生活方式的应景文化所催生出的,

按季节时令簪花和插戴节物的风俗。就是我们文中所谈到的“四季花”。宋代四季花的形式一直经过元、明,一直演绎到清代,体现在宫廷服饰的图案设计上。在当时就有一个不成文的规定,无论是后妃、公主、福音,还是七品命妇所穿用便服上面都要有一定要为应季花卉。

就是跟哪个季节相对应。清代宫廷服饰这个花卉纹样:

春季为牡丹、绣球、山兰、万年青、探春、桃花、杏花、迎春花等花卉;

夏季为蜀葵、扶桑、牡丹、百合、万寿菊、蔷薇、虞美人、芍药、石竹子、石榴、凌霄、荷花、杜鹃花 玫瑰花等等;

秋天多为剑兰、桂花、菊花、秋海棠等花卉;

冬季为梅花、山茶花、水仙花等花卉。。

和四季花相对应的是一年景。前面不是四季花嘛你就是什么时期就是带什么花那么一年景就是在一个时期内把四季的代表性物品放在一起作为装饰。

说点什么吧~

欢迎来到学堂在线广场~

在这里你可以玩活动,看资讯,晒笔记。

还可以交学友、发心情、聊人生。

在学堂的每一天,就从这里开始吧!

点击 广场指南 了解更多